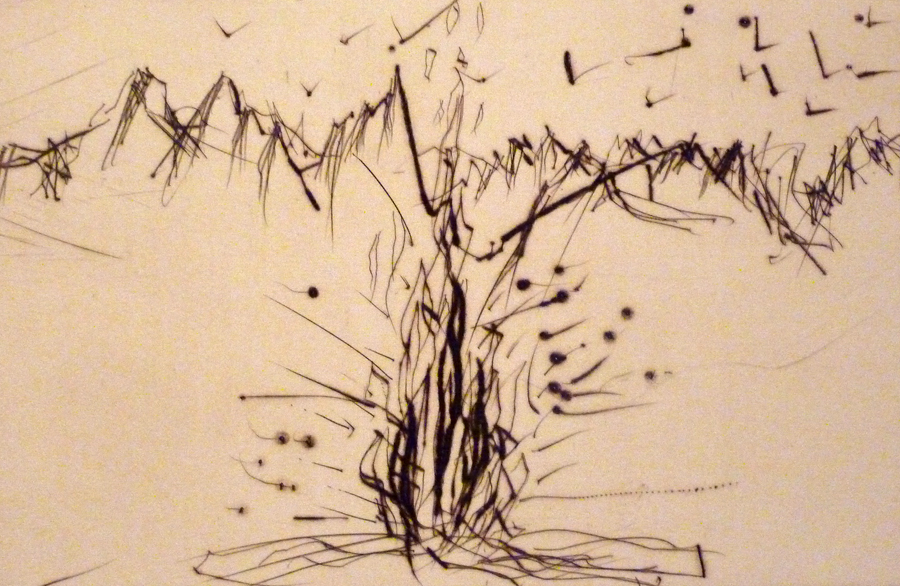

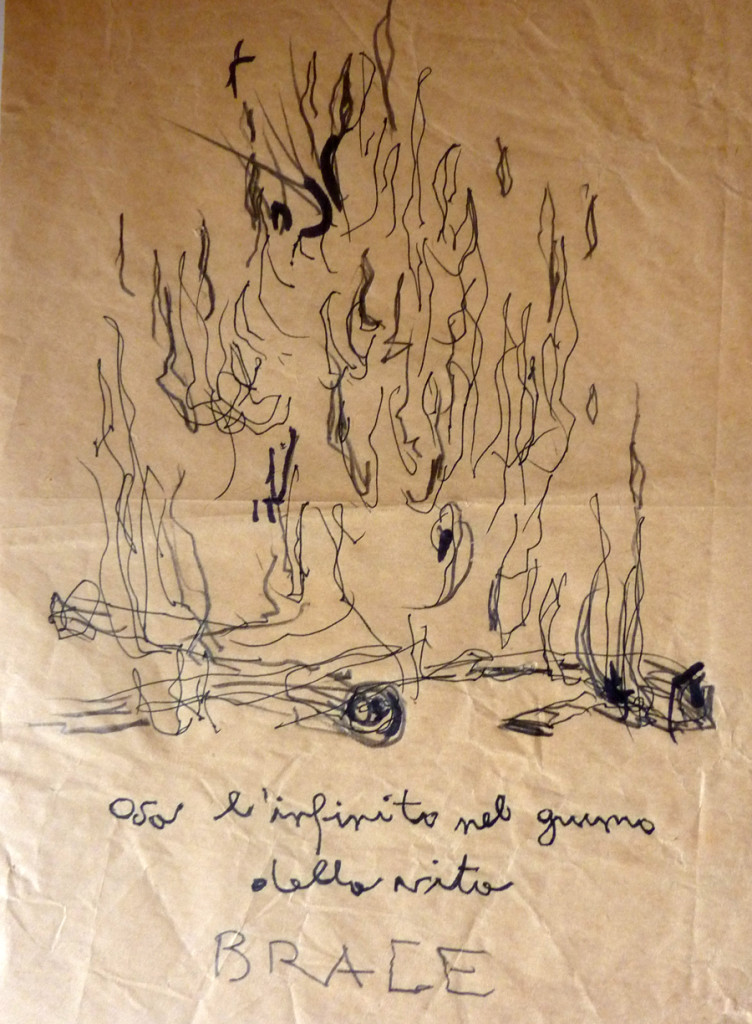

Pubblichiamo un testo molto partecipato di Gisella Vismara (critico d’arte e docente presso l’Accademia di Brera) sul mondo poetico di Domenico Brancale. Ringraziamo l’autore per averci concesso la riproduzione di undici poesie tratte da “Incerti umani” (Passigli, 2013) e l’Archivio Giacinto Cerone per le immagini che accompagnano questo articolo.

La poesia di Brancale può essere collocata di diritto nella tradizione più aulica della scrittura novecentesca, dove attraverso il canto si ordinano l’evocazione, la suggestione che nascono dal sentire profondo, in questo caso un sentire doloroso. Nessuna connessione con i funambolismi sperimentali o con la “poesia oggettiva”; ci troviamo di fronte alla verticalizzazione della percezione attraverso rapporti metaforici e analogici piuttosto marcati, che denunciano una scrittura molto sorvegliata e di regìa. Si tratta certo di un canto spezzato da un fiato che si attesta spesso nella cadenza endecasillabica, ma che anche vi si affranca con parole enucleate, “parole/verso” e organizzazione dei bianchi. Crediamo di intravedere nella scrittura di Brancale la lezione delle prime prove celaniane, dove il meccanismo relazionale è conchiuso tra “tu”, “io” e “chi”, creando un mondo stretto e appartato, con meccaniche, rituali e figurazioni spesso idiolettiche, inscindibilmente legate all’esperienza e alla presenza corporea, nell’intento di diventare allegoriche. Pertinente, ci sembra, il langsam dei trio e quartetti di Anton Webern.

Un ultimo accenno va riservato alla compattezza (almeno in questo “Incerti umani”) dei campi semantici e delle scelte lessicali che creano una tassonomia precisa dell’incertitudine e della fluttuazione del corpo nel mondo dei fatti. Le parole e il loro rincorrersi semantico hanno un’ aderenza fortissima con le stanze dell’assenza e del lutto, dove per lutto si debba intendere anche e soprattutto “separazione” e morte in vita. Pensiamo comunque che dietro questo nichilismo, determinato da un dolore (quanto condiviso e condivisibile?) esistenziale più che esistentivo, vi sia la concezione di un corpo naturale che si disfa e rinasce: come se fosse tronco spaccato/la lingua che germoglia/dove l’acqua in risalita si arresta. (Daniele Poletti)

*

il vuoto del corpo blindato a quattro mandate

non apre al tempo

lontano da chiavi

serrato è dentro

sussurrartelo, avrei dovuto tacerlo

chi di noi è l’aperto

chi l’aperto senza contrari rimedi

senza serrami

e continui a lasciarmi unto

a fare ciechi gli istanti presso il labbro parlante

inviolabile solo

come sono vicino all’evanescenza

al tu intimato senso

da tutto

da noi

da niente

… ci sono ancora chiavistelli da spezzare

Il padre morto

di Gisella Vismara

“E se vale la pena rischiare,

io mi gioco anche l’ultimo frammento di cuore”.

(Ernesto Che Guevara )

Un giorno una giovane figlia sussurrò l’eterno riposo ad un poeta nato per vivere nella condanna di essere padre; sangue del suo sangue, quel padre, irrevocabilmente, le pareva morto.

L’inconsapevole verità dell’innocenza, vergine come la morte, ricorda da vicino ciò che accade nei giochi di parole e nei discorsi dei “folli”, in cui certo sano giudizio sull’esistere penetra senza pietà il ventre dell’altro fino a sbrindellarlo.

“Il poeta non dorme mai ma in compenso muore spesso”, avrebbe spiegato Alda Merini; poetessa, reietta e ultima tra gli ultimi, che, salvata dalla parola, ha riscattato l’umiliazione del recluso e la sua condanna dell’essere morta tra i vivi. Con la sua mano di malata tra i “sani”, anch’essa, come Brancale, ha scritto le sorti dello stato incerto dell’essere, in quel precipizio in cui l’Umanità al margine urla il diritto all’immortalità rivendicandolo fino a perderne la voce; grido come eco perpetuo e straziato che può provenire solo da certe stanze, le quali “rimbombano sempre” poiché – si dice – “siano tra le più vuote al mondo”1.

È la condizione in cui l’umano sgolato si mostra in gabbia, nella sua presenza autentica, nel dolore, nella sofferenza del confino di un Io incatenato alla terra che riesce a convivere, in eterno, odiando il proprio corpo traditore. Il muro, la cella, il manicomio, e le loro tracce perpetue sull’uomo, rappresentano condizioni estreme di vita, dove il corpo e la mente, consumati dalla fatica di resistere a se stessi, possono sopravvivere all’incertezza di esserci; sepolture estreme della solitudine in cui il sangue e la carne, messi alla prova, non sempre desistono, in quanto in alcuni “incerti” appare chiara la percezione che se anche “la terra stia finendo […]“ “resta ancora tanta aria da scavare”2.

Il confino forzato nella malattia, per cui, ad un certo punto, “finalmente la morte dimette il matto”3, è come la segregazione ineluttabile dentro la parola, in quel dire, in versi, soffocante ma necessario che “tiene in pugno”4, spesso in scacco, fino al raggiungimento del desiderio estremo di divenire ciechi, muti e sordi. Il sacrificio di respirare nella parola chiede di “poter cadere all’infinito”5, pare voler dire Brancale, ma, solitamente, le cadute, da un punto così alto, fracassano le ossa, producono carcasse, generano esseri monchi e senza fiato. I suoi versi, allora, tentano di salvare il menomato incerto, indicandogli la via del ritorno, pur avvertendolo che“la storia di una lacrima è destino dell’occhio”6.

La morte quotidiana del poeta, sempre “sottomesso a una parola muta”7, ma incisa a sangue, resta condizione imprescindibile di questa scrittura, in quanto“ il sangue non desiste, rivendica l’istante”8 che si svolge, forse, in un “dormiveglia”9, e spesso nell’incertezza di essere sopravvissuti o seppelliti. In questo esistere sì fatto, però, “l’uomo ha ancora una chance”10, assicura l’autore, in quanto l’individuo resta “una duna sul punto dell’orizzonte, soglia dove praticare parole d’oblio”11.

“Sono morto troppe volte credendo e aspettando … ”, ripeteva anche Charles Bukowski, quasi parafrasando il destino di morte e di resurrezione spettante a coloro che di parola vivono, benché consapevoli, direbbe Brancale, che “scrivere è derivare”12.

A quella figlia, prematuramente orfana di padre, con quel suo fare da “santo anarchico“13, Sandro Penna avrebbe mormorato: di fatto “‘morti eravamo e senza alcun sospetto’“14, e, forse, rimane questa l’unica condizione possibile per sopravvivere tra i vivi, vera pratica di quell’umanità incerta di cui scrive Brancale. Tra le sue righe, solchi del dire, sembra di scorgere il racconto di quella medesima “tenerezza della miseria umana”15, attribuita da Pasolini a Penna, così come appare in quell’immagine desolata, cupa, scomposta, restituitaci da Mario Schifano in “Umano non Umano”16. Un Penna sofferente, povero, scordato dalla vita e abbandonato su un vecchio letto, che confessa tremolante di non sapere bene “se stia nascendo o morendo”. Nel film, strutturato per dicotomia,”si fa presto a capire dove stia l’’umano’ e il ‘non-umano’. Il primo sta nel Vietnam, in forma di unità di pensiero e azione, di teoria e pratica. Il secondo sta invece nel mondo occidentale, in forma di disunità, velleità, frammentarietà”17.

Nella vita, per certi aspetti anch’essa dicotomica, l’umanità si trova là, dove si spezza il pane con l’altro, nel luogo in cui si offre il letto allo straniero pellegrino e mentre si stringe la mano all’”incerto”; così, per antitesi, pare evidente anche il posto buio occupato dalla disumanità: canceroso interstizio in cui “umano non è più dell’essere”18 e spazio dove l’uomo dimentica che la sua esistenza è possibile solo nella sussunzione con l’altro nel sé.

In questa zona d’oblio, in cui l’altro è solo clandestino, facilmente si trasforma il bisogno dello straniero in colpa, condannando il miserabile per ciò che non ha mai avuto e soffocando con l’odio il gemito della disperazione. Di tanti disperati, figli dell’uomo, l’Occidente ha saputo farne carne da macello, trasformandoli in corpi umiliati, affamati spogliati e reclusi in gabbie di “permanenza temporanea”, o in lager di “identificazione”; così, la loro identità è forgiata da “carcerieri di viaggiatori”19 e l’”umano” dimostra, senza vergogna, la sua condannabile e riprovevole incertezza, mentre i “colpevoli di viaggio”20, nudi, stuprati, ingravidati, senza nome, senza terra, strepitano silenziosi: “Lastricheremo di corpi il vostro mare per camminarci sopra. […] Faremo i servi, i figli che non fate”21.

Nel libro di Brancale l’umanità che appartiene ai suoi esseri di parole, divenuti carne, si spolpa nella volontà di vivere fino a scorticarsi, dimentica di respirare nell’affanno di correre, e appare ombra tra le ombre consumate e senza volto. Frammentati, spezzati, soli, ma, tuttavia, resistenti, i suoi incerti, “sopravvissuti morti”22, vacillano alla ricerca cieca di un sentimento, o di una pratica passionale da consumare fino allo sfinimento. Dopo il combattimento con lo specchio di se stessi, che diviene anche lotta con l’Altro, restano le ossa, il midollo, lo scheletro di chi ha vissuto senza risparmiarsi nulla, ma rimane anche il dubbio se per questo fine davvero valesse la pena giocarsi la pelle. La sagoma di queste anime penitenti resta impenetrabile fino alla fine, e per tutto il libro ci si domanda se “incerti”, questi umani, siano portatori condannabili di un’incerta umanità, o, piuttosto, di un’umanità encomiabile come certezza, rara, cresciuta solo “in-certi” umani. Esiste anche una terza possibilità, cioè che questi umani appaiano al mondo, equilibristi, scoprendosi deboli, dubitanti, malfermi, appunto, semplicemente incerti sulle orme del loro cammino. In realtà, sono questi gli umani cui pensa l’autore, presenze tumefatte dal desiderio di restare, crani che ancora respirano e riflettono pur sapendo che “c’è una taglia sulla loro [nostra] volontà”23.

Brancale squarta l’esistenza, in quel punto caldo, dolente, turgido, per il quale alcuni esseri si ammazzano, o finiscono in un angolo, come cani, a morirne in solitudine.

Le parole affondano, scavano, “esplodono” senza interruzione, dall’inizio alla fine del libro, sbragano il “congedo” di chi tenta di amare anche nel commiato che, a sua a volta, dilania. L’Amore di cui racconta l’autore, che pare via salvifica del poeta e dell’essere, persiste in tutti quegli Umani incerti, dove l’umanità si trasforma in un assolo impossibile, in cui la realtà di un sentimento svanisce nella vanità di un canto a due voci destinato a perire della propria passione. È l’umanità dell’incerto, vacillante, funambolo irrimediabilmente innamorato, barcollante e ciondolante, alla ricerca del tormento passionale che, appena pronunciato, già si trova dissolto tra le righe; tuttavia, al poeta, sembra inevitabile che“noi percorriamo la carne di chi amiamo. Noi fiati. Verso questo restare”24.

Ecco, dunque, svelarsi i volti di questi umani disossati dall’amore che camminando all’indietro, sulla “via del pane”, combattono per rinvenire un frammento di loro e, così, restano incurabili solitari, erranti aliti senza viso che procedono convinti, come Victor Hugo, che “l‘amore non abbia mezzi termini; o perde, o salva”. Esseri che scavano la loro fossa quotidiana, pensando che la salvezza possa vivere nel respiro dell’altro, nel rapporto tra l’io e il tu, confidando così in quel diritto, su cui conta anche Brancale, per cui, insieme alla legittimità di “contraddirsi” e di “andarsene” per sempre, come scriveva Baudelaire25, resta però “irrevocabile” anche il diritto che “non si possa fare a meno dell’altro”26.

Questi incerti peccatori senza unghie, giunti stremati alla soglia del sentire, ingobbiti dalla colpa d’amare, implorano al poeta pietà e perdono; tuttavia, nessuno può salvare chi alla carne si è sacrificato, nessuno può redimere colui che ha scelto di vivere morendo e l’incerto è destinato solamente a perire del suo tormento, bevendo le lacrime di chi non esiste più o forse di chi non è mai esistito. Per l’Incerto, amare l’altro significa esserci, corrisponde a rinascere continuamente nelle vertebre e nell’animo del tu; in realtà, egli non ha ben compreso che ”l’Eros sfrenato è altrettanto funesto del suo antagonista, l’istinto di morte …”27, e, quindi, maldestramente, corre consapevole, senza occhi e con la bocca oramai cucita, verso un orizzonte di fine, dove potrà ascoltare solo la polvere delle sue ossa e non quelle dell’Altro. Il poeta non ha dubbi: la disperazione degli amanti per i loro ricordi non si cancella, e “spesso i nostri passi indietreggiano verso le orme di ciò che non vorremmo mai fosse dimenticato.” “ L’illusione – scrive Brancale – resta la terra ferma più crudele eppure tocca baciarla dopo l’ennesimo naufragio.”28

E allora la strada dell’incontro con l’altro, percorribile, autentica, rimane quella del noi, sul confine liminale, dove l’Io ingravida i molti; qui l’Umanità, dopo l’amplesso d’Amore con l’assoluto, senza pegni da pagare e priva di rinunce o rimpianti, partorisce, certa che i suoi figli ameranno senza tregua in nome del bene comune. Se ad una certezza, però, l’incerto desideri aspirare, deve sapere che Amare il tu lo condurrà, innanzitutto, all’appagamento viscerale del sé; così, chi vive d’amore per primo lascia all’amante solo i resti, riflessi incarnati di questo doloroso parto del sentire.

Tuttavia, anche sul sentiero dell’amore universale, nel punto in cui si porge all’altro in cambio del niente, la sola certezza che ci è consentito raccontare consiste nell’esercizio del non ritorno; la pratica autentica del cambiamento in nome di un noi sta nel non voltarsi indietro nemmeno per accelerare, e nel continuare a toccare la terra di quegli ideali senza i quali non varrebbe la pena di respirare29.

“… Avanzare è d’obbligo”30.

[1] A. Celestini, La pecora nera. Il diario, Einaudi, Torino, 2010, p. 81.

[2] D. Brancale, 7.6.2011. Tutte le citazioni di questo tipo sono frammenti inediti di corrispondenze private tra chi scrive e l’autore di incerti umani.

[3] A. Celestini, La pecora nera, op. cit., p. 67.

[4] D. Brancale, 28.11.2011.

[5] D. Brancale, incerti umani, Passigli Poesia, Firenze, 2013, p. 27.

[6] Ibidem, p.47.

[7] D. Brancale, 20.6.2011.

[8] D. Brancale, 4.8.2011.

[9] Frase di Sandro Penna, cit. da: 1h 07’ a 1h 22’, in M. Schifano, “Umano non Umano”, 1969.

[10] D. Brancale, 4.8.2011.

[11] D. Brancale, 5.8.2012.

[12] D. Brancale, incerti, op. cit., p. 38.

[13] P. P. Pasolini, Lettera di Pier Paolo Pasolini a Sandro Penna, Roma, febbraio 1970, in Pier Paolo Pasolini, Vita attraverso le lettere, (a cura di N. Naldini), Einaudi, Torino 1994.

[14] S. Penna, Poesie, Garzanti, Milano, 2000.

[15] Ibidem.

[16] M. Schifano, “Umano non Umano”, 1969.

[17] A. Moravia, “ Il vietcong nel salotto hippy (un film di Mario Schifano)”, in “L’Espresso”, 25 febbraio 1973.

[18] D. Brancale, incerti, op. cit., p. 18.

[19] E. De Luca, in “Migranti, Erri De Luca: noi, carcerieri di viaggiatori “, in “Libre. Associazioni di idee”, 23 ottobre 2010.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] D. Brancale, incerti, op. cit., p. 76.

[23] D. Brancale, 3.1.2012.

[24] D. Brancale, 24.12.2011.

[25] Cfr. C. Baudelaire, Edgar Allan Poe, la vita e le opere, in Scritti critici, Pendragon, Bologna, 2004, p. 90.

[26] D. Brancale, 9.11.2011.

[27] H. Marcuse, Eros e Civiltà, Einaudi, Torino, 1974, p. 59.

[28] D. Brancale, 4.2.2012.

[29] Cfr. E. Che Guevara: “Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere”.

[30] D. Brancale, 4.2.2012.

__________________________________

*

essere mio rinato

disseminato

vento regnante nell’ora predetta

forza sette, era di fiato il mare

l’ora in cui stringemmo i nodi

dieci, mare forza dieci

era noi

stessi mai più

l’essere sferzato non consola

l’essere amato di più

vedi come non c’è certezza nei campi

alla fine non altro

fiatore

nei miei polmoni c’è l’attesa

distanza mantenuta promessa

di vertebra lesa

e adesso consumato lo sguardo

*

tempia a tempia con l’argilla

cera a sole

lontano dalla portata delle mani

lontano dalla portata dell’aorta

in questo perenne

sangue aperto

incorporato

devi

restare

in quanto essere scritto

porta la tua erranza verso il terreno crepato

così in disparte

nelle promesse di un miraggio

in cui l’occhio ha rassegnato per sempre la vista

afferma il tuo frammento

di nostri incerti umani

*

nessuna voce franca

nessun luogo di respirazione

qui è un qualcuno a credere al sale degli occhi

qui messo a dimora

vuoto preso in parola

tu nella ripetizione a mente per confondere io

attraverso questo essere irrimediabilmente traccia

fossile

a predire il cammino

udibile a malapena

nell’orma vuota che giace sotto i passi

l’istante è varco e diga

lungosenna del volto

di uno che annega parlando con la «colpa dell’amore»

accanto alle proprie mura edificate

convivendo macerie

ai margini d’infinite pupille

volto all’assente

spietrato

dalla lingua corrente che annoda

*

strappato da qualunque argine

indetto a muta perenne

ora che un nonnulla t’incera le mani

l’esilio è sotto l’unghia incarnita della notte

avevo appena versato le negre lacrime prime

non avrei mai dovuto imparare a sparlare

a fingermi tu …

puntasecca

*

una volta fatto tu nella disperazione

non scordare la lingua che divora il cuore

assoluta in ogni ragione

lingua di gesso scalfita a nero

già lingua ostinata di penitenza

tizzone di ogni tuo stato tradimento

oramai tu

afferra quel che rimane spento nella luce

ciò che marchiato sulla cera del viso

oggi ti sbarra la via

radicato a pelle

«un mal d’aurora»

lì fu una ferita

nella ferita il segno che il silenzio parla pure

lì fu una mano

nella tua sempre più ultima mano

la carezza che annulla l’abisso

dentro qualcuno l’eco concede che sia tu stesso

a riarginare lo spiraglio

*

chissà se la luce che pianta nel petto

dei giorni a venire

l’orizzonte

sferza

assolve

le orme dell’ombra di qualunque estraneo cammino

la prima luce sonora calata nella goccia

l’umiltà d’argilla

la dispersione il paesaggio

da un giorno all’altro

la nostra svolta saremo

carne in questo immolato infinito canto

chiamati ancora a vivere

l’ennesimo atto

«vivi dentro la morte»

distesa di questi e altri passi

come se essere lì delineasse il luogo

eventuale di ogni distanza

*

la notte

quella versata sulle labbra

tua più di ogni bocca

la notte di cera

che trabocca dalle ciglia

tua più di ogni occhio

dove non può arrivare il giorno

giunge la mia mano

dove non può stringere

è già tua la morsa

perché se ti allontani io qui resto

alle tue gambe

un passo che non cede

possiamo

sull’orma dove germoglia la carne

possiamo

tu altro di me un malessere che appaga

qui solchiamo le schiene

(proprio qui dove matura segreto e compassione)

*

so’ angòre qquà

presente

sempe ppa mane ndu vrazze gauzàte

pronte a dìce

assente

luntane d’ ’a cènnere ca l’appartène

[………………………………….]

*

(se bastasse l’oblio, se almeno bastasse per mettere a

fuoco quell’unico punto dove il luogo non ha più dimora,

dove il verso non dichiara direzione…. nel vicinato

nulla… presso quel sempre cominciamento… a finire…

in cui fiato e sangue impastano lo scafo del nostro avvenuto…

in quella periferia lontana indiscriminata anima

al largo di un possibile incontro… se solo ci fosse

nell’oblio un solo spiraglio per la memoria… di cedere…

di cedere… di cedere…. se solo bastasse la cancellatura di

ogni debita distanza… se tu fossi qui e io smettessi di

dire tu… qui immediatamente… portando ogni mio arto

dentro il tuo… ognuno alle prese con le proprie giunture…

a farsi innesti… essendo illimiti… avverandosi al di

là della nostra pietanza… e tu smettessi di essere qui…

dove saprei solo… essendo diverso dove

ora voltarti

ora prenderti

ora stretta

ora scavi

ora vene

… e poi tacere fino al prossimo sussurro dell’attimo

vivo… l’orizzonte in luogo di noi… eufrasia…)

*

un’unghiatura nella corteccia quasi trasparente

ovunque io guardi

quello che rimane invero da strappare

la veglia l’insonnia l’ombra

l’identità di quella traccia grigia

l’angolo in corpo in cui si ammassa la cenere

come se mai alla mente bastasse fuoco

mai nei pressi di un firmamento

ti appello a non rinunciare alle stelle

questo e nient’altro deve essere eseguito

nella veglia del giorno

Gisella Vismara, nata nel 1977; dal 2006, è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), per l’insegnamento di Didattica per il Museo. Dopo la laurea al DAMS di Bologna e l’abilitazione SSIS in Storia dell’Arte ha effettuato diverse esperienze nel settore della didattica per adulti e ragazzi: ha lavorato per Palazzo Magnani di Reggio Emilia, per il Palazzo delle Esposizioni di Roma e ha collaborato con Palazzo Poggi di Bologna. Ha fatto parte del comitato redazionale della rivista di didattica dell’arte Dada, contribuendo anche all’edizione del libro I laboratori di Artefatta per la casa editrice ARTEBAMBINI di Bazzano (Bologna); per la stessa ha condotto diversi laboratori didattici presso biblioteche e scuole. Per la Fondazione Lucio Saffaro di Bologna ha svolto e svolge lavoro di catalogazione e studio del materiale artistico e letterario edito ed ancora inedito dell’artista Lucio Saffaro.

Domenico Brancale è nato il 5 giungo 1976 a Sant’Arcangelo (Basilicata). Vive a Bologna e Venezia. Ha pubblicato: Cani e porci (2001, Ripostes),L’ossario del sole (Passigli, 2007), Controre (Effigie, 2013), incerti umani(Passigli, 2013). Ha curato il libro Cristina Campo In immagini e parole(Ripostes, 2002), e tradotto Cioran, Michaux, John Giorno, Claude Royet-Journoud, Victoria Xardel.

Giacinto Cerone (Melfi 1957 – 2004 Roma) dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si trasferisce a Roma dove termina gli studi di scultura presso l’Accademia di Belle Arti con Umberto Mastroianni e Pericle Fazzini. Dal 1976 al 1980 vive tra Roma e la Lucania. A Roma, presso l’amico Giuseppe Appella frequenta lo Studio Internazionale di Arte Grafica l’Arco. Nel 1984, con la moglie Elena Cavallo, si trasferisce definitivamente a Roma aprendo lo studio in Vicolo del Bologna, successivamente in San Lorenzo, poi in Santa Croce in Gerusalemme.

La sua produzione artistica si esprime nell’uso di diversi materiali come legno, gesso, plastica (moplen), ceramica, ghisa e marmo.

Lascia un commento